3月13日,春和景明,校园里洋溢着浓厚的学术气息。秉持着对学术的尊崇与追求,我校诚邀复旦大学石磊教授、盛益民教授莅临“大视野”系列讲坛,为同学们带来知识的盛宴。讲座现场,同学们全神贯注倾听教授们的精彩讲授,随后积极与教授展开热烈探讨与交流。经过两场精彩的讲座后,同学们皆感视野开拓、获益良多。

“大视野”系列讲坛简介

“大视野”系列讲坛,是我校为拓宽学生的学术视野,激发学生的探索兴趣而推出的紧密衔接大学教育的全新系列课程,由学生自主报名参加自己感兴趣的讲座。学校积极筹备规划,充分整合高端学术资源,邀请多位知名高校的教授前来开讲。讲坛内容聚焦科技前沿领域的创新成果与人文热点的深度剖析,致力于为我校学生搭建广阔的学习平台,提升学生的核心素养,为拔尖创新人才的培养贡献力量。

本期主讲教授简介

石磊,复旦大学本科生招生办公室主任,复旦大学本科生院副院长,复旦大学物理学系教授,博士生导师,复旦大学仲英青年学者,上海市“东方学者”特聘教授,上海市优秀技术带头人,教育部“长江学者”特聘教授,国家重点研究计划负责人。曾荣获第十一届中国技术市场协会金桥奖突出贡献个人奖、2022 年中国产学研合作创新与促进奖(个人)和2023年上海市自然科学一等奖(第二完成人)。本期讲坛主讲主题《用光做计算》。

盛益民,复旦大学中文系教授,复旦大学现代语言学研究院兼职研究员,博士生导师。现任复旦大学中文系副系主任。入选国家级青年人才项目(2021年),获上海市五四青年奖章(2022年)。主要研究方向为语言类型学、历史句法学、方言学。在境内外期刊发表论文数十篇,出版专著2部,主编、合作主编论文集6部。主持省部级以上项目8项。曾获教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)之青年成果奖等。本期讲坛主讲主题《人文与科技比翼探究古往今来的中国语言》。

《用光做计算》

在刚刚结束的全国两会期间,算力作为国家战略的核心议题被多次提及。面对人工智能的爆发式发展,传统电子芯片因制程极限和能耗问题渐显疲态。而光计算以其超高速、低功耗、高并行的特性,成为破解算力困局的重要方向。正如石磊教授团队所研究的,光不仅是信息的载体,更是重塑未来计算的“新语言”。

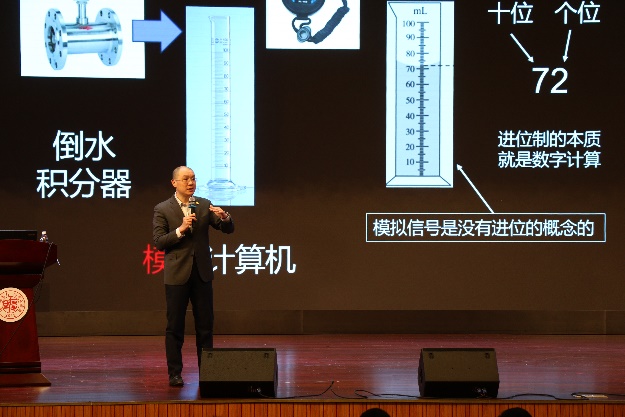

讲座中,石磊教授为我们揭示了光计算如何成为突破算力瓶颈的关键力量。石教授从计算的理解讲起,辨析了数字计算机和模拟计算机的异同,从而引出用光做计算的可能性和优势,并介绍了光衍射神经网络的工作原理、影响因素和表达能力。讲座的最后,石教授也对光计算进行了展望。两会报告强调“加快发展新质生产力”,而光计算正是新质生产力的重要组成部分。石教授的讲座不仅是一场知识盛宴,更是一次创新启蒙。同学们将以光为舟,在科学探索的海洋中破浪前行!

在互动环节,同学们纷纷举手,争先恐后地向石教授提问,石教授热情地为同学们答疑解惑,现场气氛热烈。短短的90分钟,石教授用严谨的科学逻辑、深入浅出的语言和生动形象的例子,让同学们领略了光计算的魅力,更让同学们深切感受到了科学探索的激情与力量.

《人文与科技比翼探究古往今来的中国语言》

盛益民教授以“古人如何说话”为切入点,结合古代民族文学与命名文化,揭示语言与文明演进的深层关联。例如,南诏古国的命名逻辑映射了西南地理文化,《汉书》与基因研究交叉印证了百越族群的语言归属,这些案例都展现了跨学科研究的创新路径。

在科技应用层面,盛教授通过甲骨文AI拼接技术、南岛语系沿“清流”迁徙等案例,阐释大数据与人工智能如何革新语言研究。他提出:“科技可替代机械性工作,但语言的文化密码仍需人文思辨解码。”互动环节中,同学们围绕藏缅民族“有名无姓”的传统、吴越方言与社会阶层的关系等展开讨论,感悟了“语言是流动的文明基因”。

讲座最后,盛教授鼓励同学们以敬畏之心探索语言,推动人文与科技的深层对话。本次讲座从人文溯源与科技赋能双重视角,带领同学们探索了我国语言的多元魅力,不仅深化了同学们对中华语言文化的认知,更启发了跨学科思维,为新文科教育注入活力。

学生心得

通过今天的讲座,我明白了中文系其实涵盖了很多学科,甚至能够和新兴的AI技术融合而产生更快捷、更综合的门类,而我曾一度认为中文系是学习文字内涵,探究人与情怀的系别。古汉语、古语言、天下语言开始各自不同,伴随民族交流逐渐融合,历史舍弃了部分语言而开启了新的文字进化,成为现在人类所流行的语言类别。语言依旧在无形中无声进化,可能在我们反应之时已经身处其中。语言成为了人类的标志,具有交互性与进化的本领,相信科技发展会为我们带来更多的文字、文化,乃至人类的突破。——高一(3)班张施喆

参加这次学术讲座,令我收获颇丰。讲座中,石磊教授讲解了计算机的重要性,介绍了数字计算机和模拟计算机的工作原理,让我对计算领域有了更深入的认识,同时,关于智能与光学信息处理的内容,也引发了我的深思。

互动环节中,同学们提出的问题和教援的解答,拓宽了我的思路。比如在光学应用上,算法、算力、数据的协同突破很关键,这让我意识到跨学科知识融合的重要性。我也对未来技术的发展充满期待。希望能进出探索相关领域,提升自我认和水平。——高一(2)班 张馨媛

本次活动聚焦于光学计算机的原理与其在人工智能上的“新方法”。这项研究不一定是一个“重大”的突破,但旨在以点至面让我们理解模拟计算机的特点,是为在数字计算机硬件(算力)上出现瓶颈的情况下提供新的路径。实际上,数学不完全等同于传统认知中的抽象思维,而是将自然现象的背后原则的一般公式化,比如说向量与矢量。可以说模拟计算机是我们对传统算法中的数学原理进行逆应用,以提高效率。其问题则在于不具备相媲美的灵活性,使得此方法仍在探索当中,而无法实际在大场景中应用,因此仍需我们一同努力!——高一(8)班 陈彦宾

人类文明的长河中,人文与科技相互结合,交融发展,成为探究古往今来中国语言为重要之钥。中国语言是民族文化的话化石,从一本本古籍,一片片残缺的竹简中抽丝剥茧,去发现其蕴含的读音之韵。文言之妙,去发现诗词歌赋中“大漠孤烟直,长河落月圆”的雄浑状阔、“执手相看泪眼,竟无语凝噎”的细腻深情,以此去窥探中华民族的悠久历史。以科技发展来协助对人文语言之探究。人文为中国语言注入深厚底蕴,科技赋予其无限可能。——高一(6)班 朱欣雨

为复原古人“如何说话”,甚至畅想“穿越”回古代后,与古人交流毫无障碍,学者需要利用文献记载与实物史料双方面的证据确定,所以从事语言学研究不仅需要语言学相关知识积累,更需要历史方面的知识背景,同时在AI等现代科技的帮助下,研究者也能更高效地从事研究。由此可以看出当今社会下,我们需要全面的多学科知识储备,才能作为生涯的坚固基石。同时运用科技的手段,我们或许能够使濒临灭绝的语言重生,让科技助力人文研究。——高一(7)班 张怀瑾

复旦大学的石磊教授以人工智能前沿突破展现科技锐度,盛益民教授借方言演变轨迹传递人文温度,两位学者用扎实的学术积淀为同学们绘制出知识经纬。当严谨的算法模型遇上鲜活的语言样本,当技术伦理叩问文明传承,这场思维碰撞不仅让同学们触摸到复旦学人的治学风范与博学笃志,更在交叉学科的对话中,照见了学术研究的广阔天地。讲座结束后,同学们源于讲座的复旦文化熏陶与思考涟漪,正沿着"大视野"讲坛架设的学术桥梁,汇入同学们探索未知的征程,指引同学们把对象牙塔的向往连向自己的实践。

供稿:陈嘉莹、陈思菡(学生通讯员)

统稿:课程处

图片:校办、年级组、课程处

排版:田宇

审核:邓肖杨、张玉栋、张柏辉

- 上一篇:没有了

- 下一篇:《优质特色发展的校本课程建设》|我校举办区高中综合实践活动课程及校本课程建设教研...